Magazine PROF - Partage

À la Une | Décryptage | Partage | Reportage | Témoignage | Archives | S'abonner à l'infolettre

Mise en ligne le 3 juin 2024

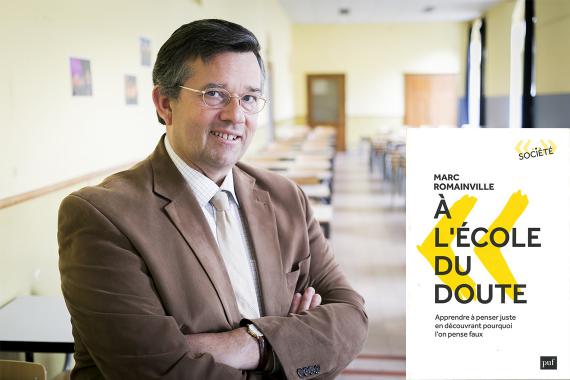

À l’école du doute

Comment l’école peut-elle affronter la suspicion d’élèves face à ce qu’elle essaie de transmettre ? En éduquant au doute…

Dans À l’école du doute. Apprendre à penser juste en découvrant pourquoi on pense faux (éd. PUF, coll. Société), Marc Romainville évite « toute tendance moralisatrice ». Sa proposition « consiste à montrer aux élèves qu’il est tout à fait normal que leur cerveau se fourvoie parfois étant donné les entreprises de désinformation dont il est la cible ».

Son hypothèse ? « En enseignant aux jeunes à penser juste dès l’école, à partir d’une meilleure connaissance du pourquoi nous pensons parfois faux, ils deviendront des citoyens digitaux prudents, critiques et conscients des pièges tendus par les sirènes de la désinformation. »

Une éducation au doute est d’autant plus nécessaire que nous baignons dans un flux continu d’informations véhiculées via Internet qui, selon l’auteur, encourage et flatte « la pensée flasque, paresseuse et impulsive », car « même la bêtise la plus avérée peut s’y répandre comme une trainée de poudre ».

L’injonction à penser par soi-même, conjuguée à la méfiance vis-à-vis des élites et au complotisme, ont trouvé sur le web une caisse de résonance qui, selon Marc Romainville, nous a fait basculer dans un monde de « post-vérité », où tout se vaut.

La forme scolaire supposant le temps (long) de l’explication et du débat d’idées, « on mesure alors à quel point le projet scolaire et la post-vérité sont irrémédiablement antagonistes ».

S’interroger sur les sources d’erreur

Le deuxième chapitre expose pourquoi on pense faux et suggère d’« inviter les jeunes à s’interroger sur les sources de leurs erreurs, commises de bonne foi ». Et l’auteur de détailler les biais cognitifs à l’œuvre.

Marc Romainville plaide ensuite pour une pédagogie de la métacognition (comprendre comment on comprend), invitant à l’ancrer dans des contenus disciplinaires précis. Près d’une centaine de pages du livre fourmillent d’exemples concrets de situations problèmes ou dispositifs pédagogiques en lien avec les différents biais cognitifs à l’œuvre dans notre pensée intuitive.

On peut par exemple demander à ses élèves de produire de courtes vidéos caricaturales qui les mettront dans la peau de conspirationnistes. Ou recourir au « jeu sérieux », comme Bad News (qui n’existe pas en version française). Ou encore leur soumettre des problèmes pour lesquelles une lecture hâtive mène à une réponse rapide et qui parait évidente, alors qu’elle est erronée…

Il s’agit par là de « former précocement les élèves à résister par eux-mêmes au faux, plutôt que de les inonder de preuves à l’appui du vrai » !

Et de conclure qu’une école du doute a pour ambition « d’enrichir et de nuancer la conception que les élèves ont de la vérité, en dépassant tout manichéisme » et « en veillant à leur offrir un cadre rassurant » permettant d’affronter « la part d’incertitude inhérente à toute pensée complexe… »

D. C.